Les objets compagnonniques

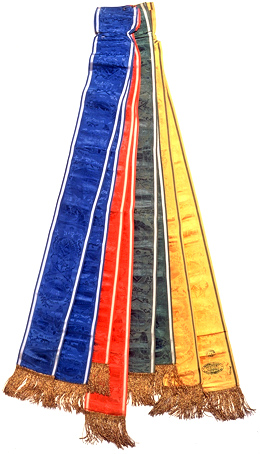

Le jour de sa réception, le compagnon s’est vu remettre un ou plusieurs rubans de soie appelés des « couleurs ». Certaines couleurs, les plus anciennes, sont très simples (une bande de soie blanche, ou bleue, rouge, verte, etc.), de 6 à 10 cm de largeur sur 1 m à 1,50 m de longueur, sans ornements ou, parfois, avec des initiales brodées, à une extrémité . Elles sont très rares car au fil des générations, personne n’a imaginé qu’il pouvait s’agir de l’attribut le plus sacré du compagnon. D’autres, chez les tailleurs de pierre, sont ornées de fleurs tissées et ressemblent à des rubans de passementerie, des embrasses de rideaux. Là encore, elles sont rares parce que confondues avec des pièces de tissu sans intérêt. D’autres couleurs, plus courantes, sont gaufrées entre deux rouleaux chauffés et reproduisent des scènes liées à la légende de sainte Marie Madeleine à la Sainte-Baume, en Provence. D’autres encore, portées en écharpes, sont en moire et brodées de fils d’or et d’argent, avec divers symboles.

Attention, cependant, aux confusions : des photos de conscrits, des gravures, les montrent au XIXéme siècle et jusque dans l’entre-deux-guerres, portant des chapeaux ornés de rubans, tenant souvent une grande canne à la main… Ce ne sont pas des compagnons.

On peut aussi retrouver des cannes. Il ne s’agit jamais de bâtons de bois rustiques, ornés d’un serpent ou de tiges de lierre : ce type de canne n’est pas une canne de compagnon, même si un compagnon a pu en fabriquer une pour se déplacer. La véritable canne compagnonnique, dont on ne connaît pas d’exemplaires antérieurs au début du XIXème siècle, est en jonc exotique flexible. Elle mesure 1m à 1,40 m. Elle comporte un embout (férule) en laiton terminé par une boule en acier. Deux trous sont ménagés pour le passage d’une cordelette en soie terminée par deux glands ou pompons. Le pommeau est sphérique ou à pans, selon les époques et les compagnonnages. Il est très simple jusqu’au milieu du XIXème siècle. Ensuite, s’il est en ivoire, il est gravé du surnom du compagnon, de sa date et du lieu de sa réception, et de symboles. Les pommeaux en corne sont ornés d’une pastille en alliage métallique ou en os, gravé des mêmes mentions.

Les familles ont pu aussi conserver des gourdes (en faïence, en noix de coco, en calebasse), ornées d’emblèmes compagnonniques et du nom de son possesseur. De petits objets aussi se retrouvent de génération en génération : des tabatières, des assiettes patronymiques, des bijoux (des chevalières, des anneaux d’oreilles en or, appelés « joints », ornés parfois de petits outils), des coffrets… Certains outils peuvent parfois être ornés d’un symbole compagnonnique (un compas et une équerre entrelacés, les initiales du surnom du compagnon).

Gardons cependant en mémoire qu’un bel outil ouvragé n’est pas nécessairement l’œuvre d’un compagnon et que beaucoup d’ouvriers marquaient leurs outils avec leurs initiales et parfois même y gravaient un petit signe distinctif comme un cœur, une étoile, une fleur de lys, sans que cela prouve le moins du monde qu’ils étaient des compagnons.

Et il y enfin le chef-d’œuvre. Nous entrons à nouveau dans des zones d’incertitudes. D’abord, sachons bien que l’exécution d’une maquette attestant les compétences professionnelles de l’aspirant qui veut passer compagnon, n’était pas une formalité systématique. C’était un moyen parmi d’autres de savoir s’il possédait les bases de son métier. Un grand nombre de compagnons jusqu’au milieu du XIXème siècle, et même après, n’ont pas fabriqué de chef-d’œuvre. On les a jugé en les voyant travailler, à l’atelier même et au chantier où ils côtoyaient les autres compagnons. Ensuite, si chef-d’œuvre il y avait, il ne concernait que certains métiers, les autres se prêtant mal à l’exécution d’un travail. On en découvrira éventuellement chez les menuisiers (escalier, petites voussures, portes), les charpentiers (combles de charpente), les charrons (petites roues à multiples rais), les bourreliers (petits colliers), les serruriers (petites pièces en fer forgé), les tailleurs de pierre (épure accompagnée d’un modèle en plâtre) et dans quelques autres métiers. Mais pas chez les tanneurs, les mégissiers, les métiers du textile, les boulangers…

Par ailleurs, il n’était pas rare que des ouvriers confectionnent des maquettes de charpente, de menuiserie, etc., sans jamais avoir voyagé ni avoir intégré le Compagnonnage. Dans les métiers de la métallurgie, dans les écoles d’arts et métiers, dans les chemins de fer, dans les écoles professionnelles, il était courant de fabriquer des maquettes, des modèles réduits.

Il est inutile, si vous avez identifié l’un de vos ancêtres comme étant un compagnon, de chercher à savoir où se trouve son chef-d’œuvre. Outre le fait qu’il n’en a peut-être jamais fait, il est probable que le dit chef-d’œuvre a malheureusement été détruit. Jusque dans les années 1950, les compagnons conservaient leur travail de réception et ne le remettaient pas à l’association compagnonnique dont ils devenaient membres, contrairement à ce qui se fait aujourd’hui. Si vous ne retrouvez pas celui de votre père ou de votre grand-père, que vous supposez avoir été compagnon avant cette date, c’est qu’il a disparu ou qu’il n’en a jamais existé ou bien encore que son auteur n’a jamais été compagnon. Point n’est besoin non plus d’aller le chercher au musée du Compagnonnage de Tours : n’y sont exposés qu’une infime partie de tous les chefs-d’œuvre réalisés depuis des siècles. Mais cela ne doit pas vous dispenser de venir y admirer ceux qui s’y trouvent !